米軍では60ミリ迫撃砲の教範で1943年5月に小冊子状の追補版が発刊されています。M2をバレルだけで運用する方法“ONE MAN MORTAR METHOD”です。日本軍との戦いで擲弾筒を見倣ったのではないかと思います。

トップの画像は、60ミリ迫撃砲の運用について解説した米軍教範「FM23-85」に掲載されているイラストです。左のイラストにあるように、通常は班長を含む5名体制で1門の砲を運用しました(1小隊3門編成です)。この「FM23-85」は1942年11月発行版ですが、そのわずか半年後の1943年5月に小冊子状の追補版が発刊されています。その追補版に掲載されているイラストが右側のものになります。M2をバレルだけで運用する方法“ONE MAN MORTAR METHOD”を解説しています。この追補版が出された経緯については憶測になりますが、日本軍との戦いで擲弾筒を見倣ったのではないかと思います。

太平洋戦争期の日本陸軍は歩兵小隊に50ミリの専用榴弾を数百メートル飛ばすことができる擲弾筒を複数門装備しました。写真の上にあるものが擲弾筒です。これは第一線歩兵の近接支援火力としては同時期の各国陸軍の編成と比べても強力でした。

運用面では、助手を含めて複数名が基本ですが、榴弾さえ携行すれば射手一人での運用もできるため、ゲリラ的に不意の攻撃も可能になります。1943年5月の米軍教範追補版は、そのような日本軍の擲弾筒運用を見倣ったと言えそうです。教範の文章にも“射手は発射後にすばやく位置を変更すべし”とあります。手動発射機構がついた新型M19も、このような経緯が関係していると考えるのが自然でしょう。

手で保持して砲弾を発射するやり方は照準(とりわけ射距離)を定めづらい欠点があります。そこで、こちらの写真にあるように、日本軍の擲弾筒では撃針位置を上下にずらすことで射程を調節できる機構が付いていました。射撃時は斜め45度の角度で保持し、撃針位置で射程を変えます。その上で、おそらく、訓練段階で相当数の模擬弾の発射を行い、“コツ”もつかむ必要があったと思われます。

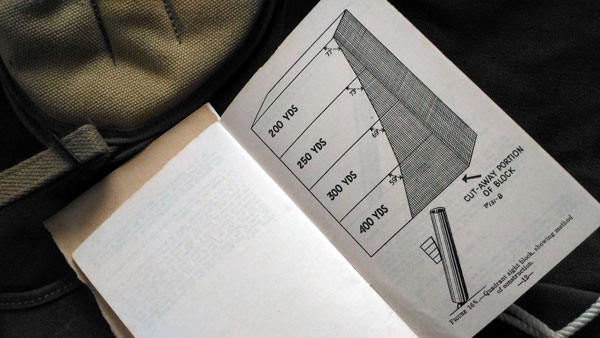

一方で、米軍の60ミリ迫撃砲にはそのような射程を調節する機構は付いていません。マウントを使わなければ照準器も使えませんから、着弾位置はバレルの仰角による射距離、すなわち、手で支えた砲身の傾き加減ですべて決まります。

そこで、“ONE MAN MORTAR METHOD”では、このようにお手製の四分儀の作成方法が解説されているほか、砲口から垂らした糸で仰角を決めるといった方法が解説されています。しかし、実際に運用するのは困難だったと思われます。結果として、新型M19もM2と同様にマウントの組み合わせで運用されるようになったのでしょう。Wikipedia日本語版に書かれている新型M19の命中精度に対する悪評が本当ならば、これが理由だと思います。

日本軍の擲弾筒を米軍が評価し、それは戦後の擲弾発射銃(M79)に結実したということが言われます。確かにそのような側面はあったと思われますが、その裏側には、日本軍の擲弾筒を参考にした”ONE MAN MORTAR METHOD”の失敗があり、同時に新しく軽量小型で爆発威力があるカートリッジ方式の専用擲弾が開発されたイノベーションの存在が、肩当て銃床式(M79)、さらに後年には小銃取り付け方式(M203)の進化に結実したと言えるのではないでしょうか?