YouTube動画「第二次世界大戦アメリカ軍 迫撃砲の革新」で、動画の尺や構成の関係上触れることのできなかった情報を含めてご紹介します。

1.はじめに

第一次世界大戦で必要性が高まった塹壕戦における迫撃砲(Trench Mortar)について、第一次世界大戦後から第二次世界大戦が始まるまでの戦間期におけるアメリカ軍の導入過程についてご紹介します。アメリカ軍では、初期のシンプルで製造が容易なストークス迫撃砲から、射程と精度を向上させたブラント迫撃砲へ移行しました。アメリカにおいて設計の改良と製造工程の革新がおこなわれ、アメリカが第二次世界大戦に本格参戦すると、ブラント迫撃砲は第一線の歩兵迫撃砲として大量に生産され、アメリカ軍歩兵部隊の主力迫撃砲として活躍しました。

2.概要と歴史

第一次世界大戦の西部戦線における膠着状態により、塹壕戦において敵を直上から攻撃するための曲射兵器である迫撃砲が必要とされました。初期の迫撃砲はシンプルで製造が容易であり、機動性に優れるように設計されました。イギリスで開発されたストークス3インチ迫撃砲は、その代表例であり、米国でも採用されました。

しかし、このストークス3インチ迫撃砲には、精度と射程距離に課題がありました。これは、滑腔砲身から尾翼なしで発射される砲弾が飛行中にタンブルすること(飛行中の砲弾が回転すること。弾道の不安定化や射程の減少を引き起こす。)に起因していました。

第一次世界大戦後、アメリカ軍における迫撃砲開発は、ウェスターヴェルト委員会(キャリバー委員会とも呼ばれる)の提言に基づいています。同委員会は、3インチストークス迫撃砲を代替するために、口径75ミリの歩兵随伴砲の設計を推奨しました。当初はライフル砲身による精度向上と、対戦車任務のための水平射撃が可能な機構が求められました。これらの考慮から、当初は歩兵榴弾砲として後装式のライフル軽砲の開発に力が注がれたものの、最終的に歩兵の要求を満たすためには、迫撃砲と対戦車砲の二種類の兵器が必要であると結論づけられました。

3.ブラント迫撃砲の採用

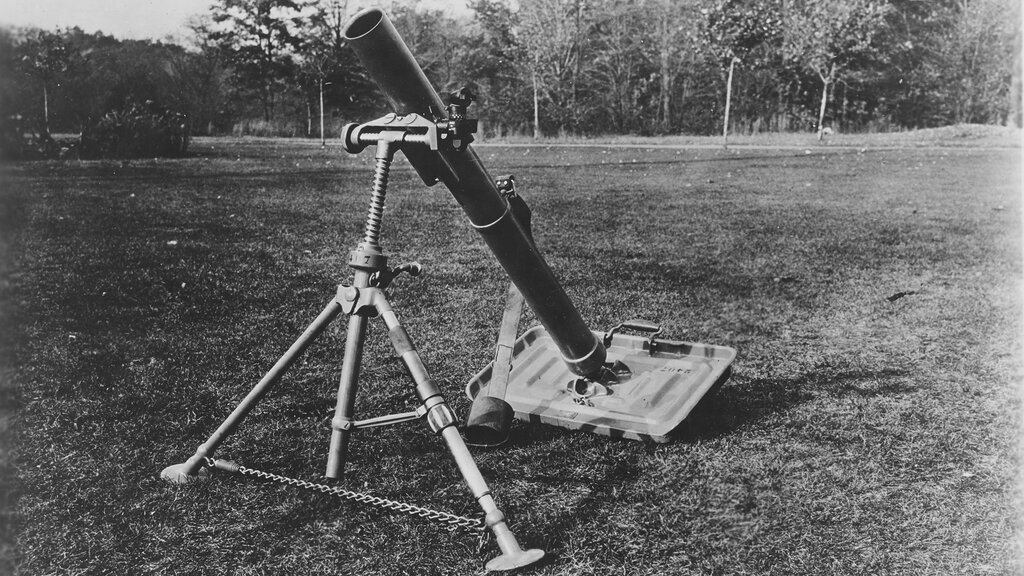

アメリカ軍では、ウェスターヴェルト委員会の勧告にもとづき、専用の歩兵迫撃砲を模索します。1931年、アメリカ軍は口径81ミリのブラント迫撃砲を評価試験のためにフランスから購入しました。このフランスで開発されたブラント迫撃砲は、ストークス迫撃砲の原理とブラントによる新しいコンセプトの砲弾を組み合わせたものです。

ストークス迫撃砲と同様の滑腔砲身に墜発式という特徴をそのままに、飛行中のタンブルを防ぐための適切な尾翼を備えたティアドロップ型砲弾を使用することで、射程距離の延伸と精度を大幅に向上したのが特徴です。簡潔さ、軽量さ、砲弾以外の部品の製造容易性から、アメリカ軍の新型歩兵迫撃砲として優れており、ブラント迫撃砲はアメリカ軍に制式採用されました。

4.歩兵小銃隊に随伴可能な60ミリ迫撃砲の導入

第一次世界大戦後の歩兵戦術においては、離れた距離から敵に強力な爆発物を投射する能力をどのように小銃隊が備えるかが模索されました。徒歩や騎乗での行軍で搬送可能な軽量で扱いが容易な武器として手榴弾を投射する小銃擲弾が採用され、さらに精度と射距離を得るための擲弾専用銃(小型迫撃砲)へと発展したのはそれが理由です。アメリカ軍においても同様の課題があり、81ミリ迫撃砲よりも小型の迫撃砲を必要としたことから、当初は口径47ミリと口径60ミリの迫撃砲が購入・試験されました。

歩兵の軽量な迫撃砲に対する要望と爆発投射力が考慮された結果、60ミリブラント迫撃砲が最も適していると判断され、1938年に採用が決定しました。60ミリ迫撃砲は、旧式のストークス迫撃砲に比べて大幅に軽量化され、弾薬の供給も容易になったことで、小銃隊の火力向上に新たな可能性を開いたといえます。

5.アメリカ製ブラント迫撃砲の生産と改良

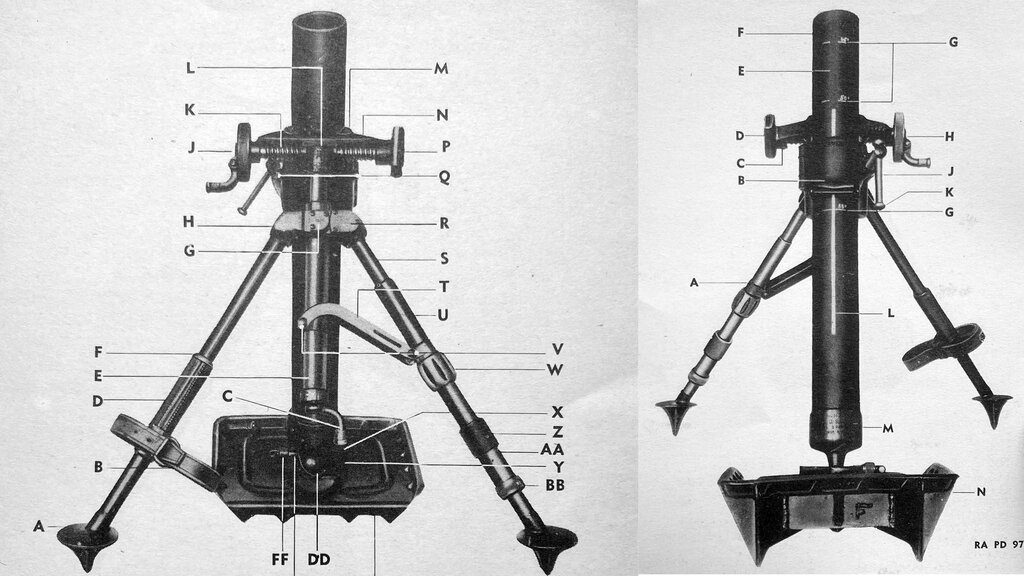

アメリカ軍は、ブラント社からライセンスを受け、アメリカ式のインチで再設計された砲の製造を開始します。砲身にはステンレスのシームレス鋼管が採用されました。これは、製造工場への負荷を軽減し、時間と資材を節約し、均一で高品質の製品をもたらすことが期待できたためです。砲身内径は、荒削り後にホーニング加工で仕上げられ、外表面はセンターレス研磨機で仕上げられます。また、底板は低合金構造用鋼のプレス加工品にリブを溶接して作られます。これらのアメリカ式に改良されたブラント迫撃砲は、口径81ミリ迫撃砲M1と、口径60ミリ迫撃砲M2として、1940年頃から本格的に製造が開始されました。製造を請け負ったのは、いずれもペンシルバニア州にある民間の民生機器メーカーです。81ミリ迫撃砲M1は農業機械メーカーのA. B. Farquhar Companyが、60ミリ迫撃砲M2は製パン機械メーカーのRead Machinery Companyが製造を担当しました。後に戦争の本格化で、製造委託は自動車メーカーなどに拡大しました。

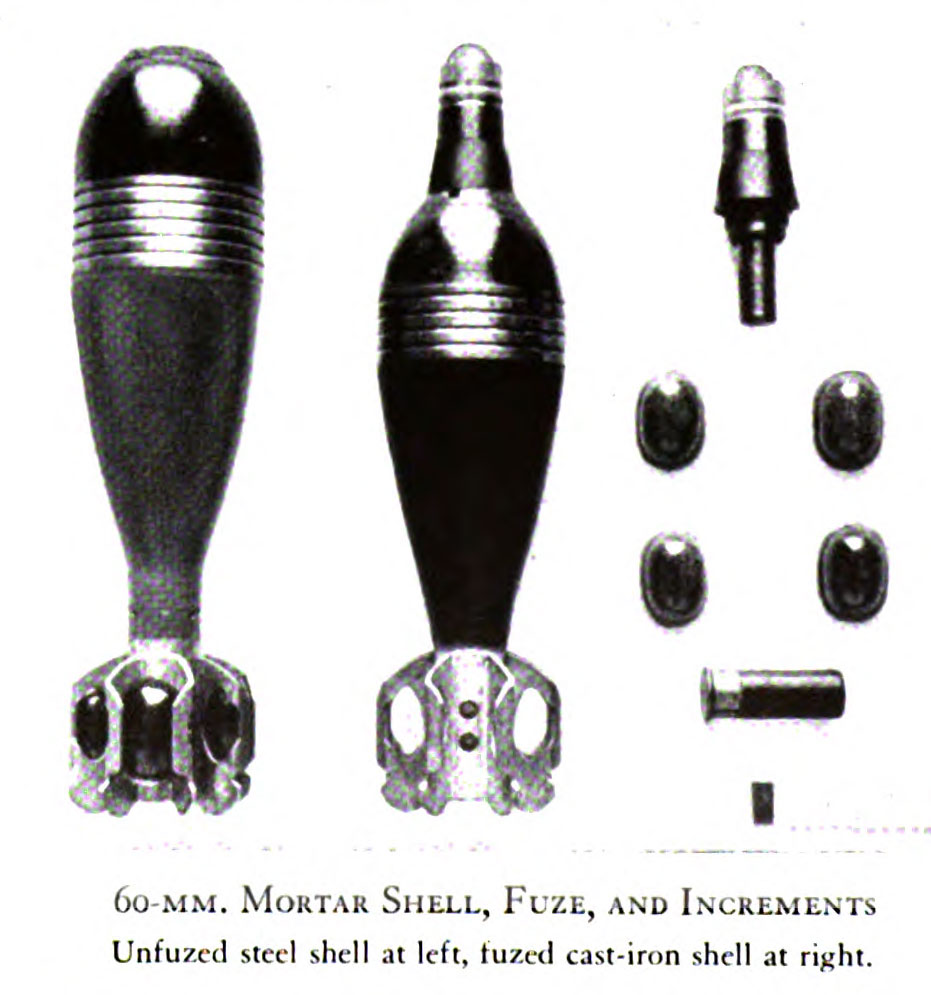

砲の生産工程における改良とともに、弾薬と照準器の改良もおこなわれました。フランスから導入した当初の弾薬は、その性能と精度について、必ずしも満足のいくものではなかったからです。弾薬部品は完全に再設計され、砲弾の弾体の製造も従来の鍛造品から鋼管を熱間スウェージングで成形する方式に改めることで、従来工法に比べて鋼材使用量を半分以下に減らす大幅な節約に成功しました。また、照準器も必要な機能を絞り込み、81ミリ・60ミリ両方で共用可能な新しい照準器が開発されました。

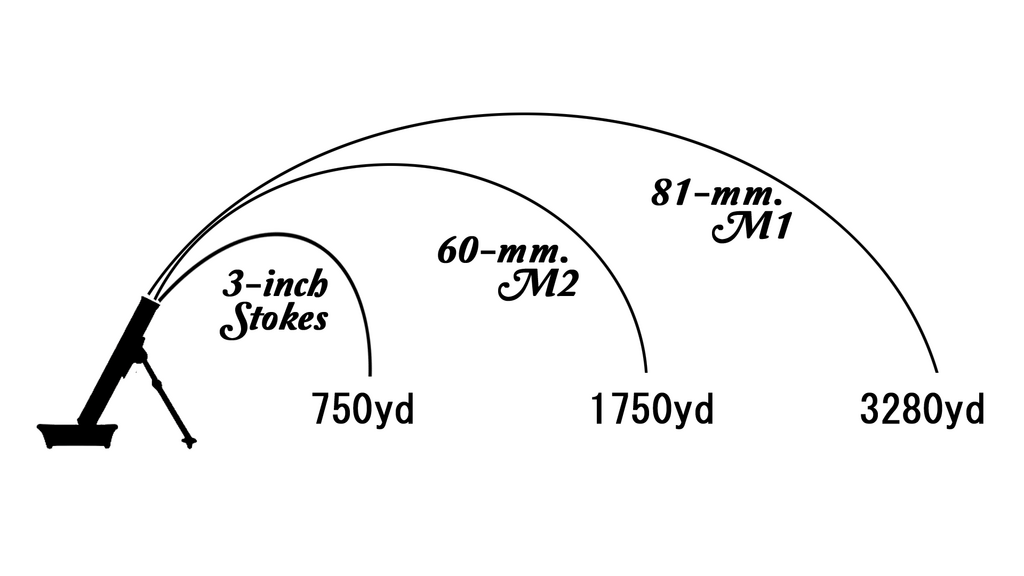

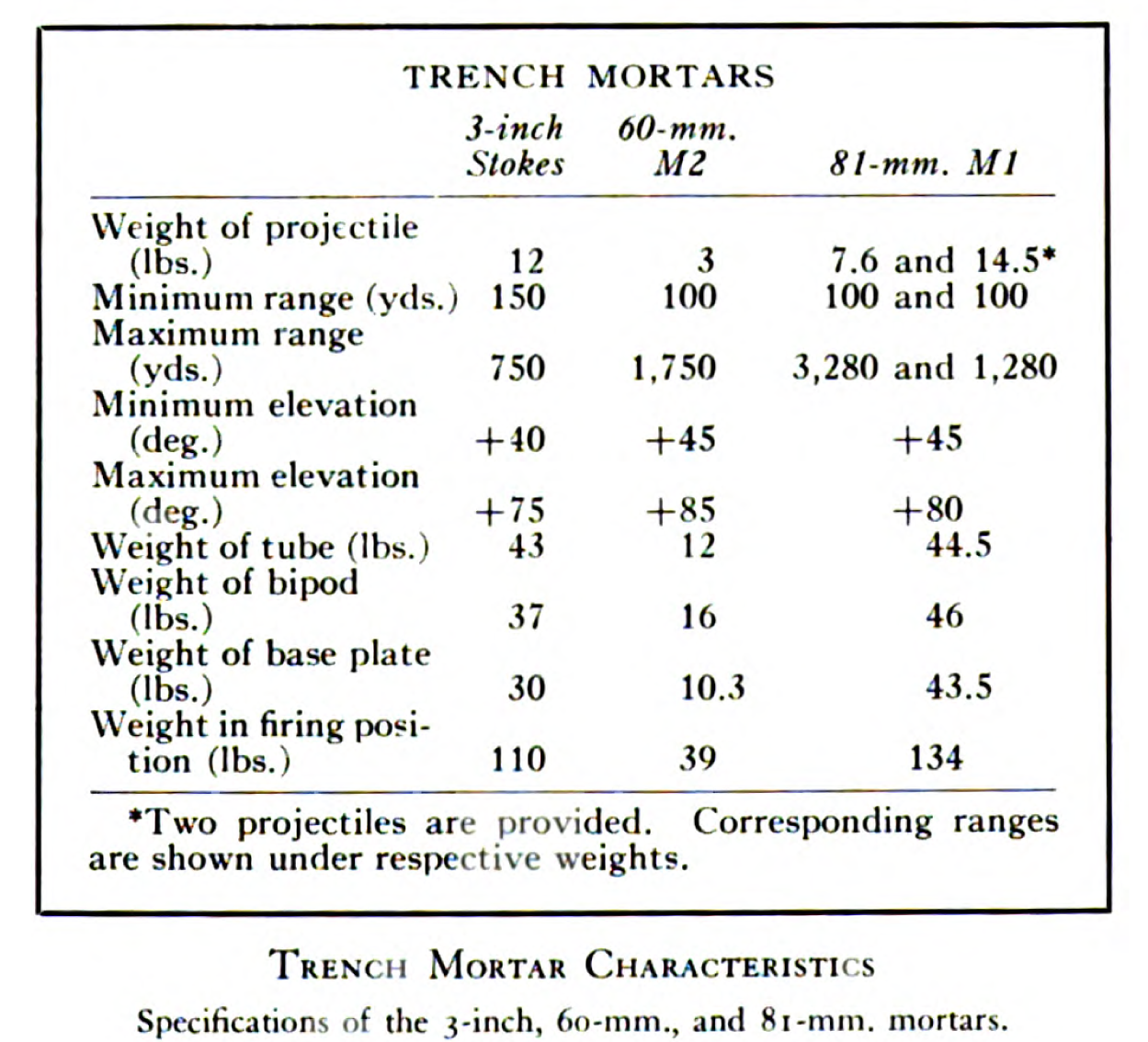

6.ストークス3インチ迫撃砲との比較

ストークス3インチ迫撃砲、60ミリ M2迫撃砲、81ミリ M1迫撃砲についての性能比較です。ストークス3インチ迫撃砲に比べて、最大射程が大幅に延びたことで、敵から離れた安全な位置から砲撃することが可能になりました。また、60ミリ迫撃砲は、総重量がストークス3インチ迫撃砲の3分の1近くまで軽量化されたことにより、歩兵の徒歩行軍、騎兵の駄載、さらに落下傘での降下も可能となりました。また、81ミリ迫撃砲では、弾種のバリエーションが増えたことで、小銃隊へ随伴して直接に近接支援をおこなうための軽榴弾の射撃と、後方から敵掩体を破壊するための重榴弾の射撃の両方を可能としました。

7.アメリカ軍での装備と生産数

60ミリ M2迫撃砲と81ミリ M1迫撃砲は、いずれも歩兵迫撃砲として、第一線に配備されました。60ミリM2迫撃砲は歩兵大隊の各小銃中隊に3門が配備され、中隊隷下の小銃小隊にそれぞれ随伴し、最前線の敵機関銃の覆滅を任務として活躍しました。81ミリM1迫撃砲は、歩兵大隊の重火器中隊に3門が配備され、敵に対する面的な制圧射撃や陣地の破壊に活躍しました。また、機甲部隊においては、81ミリ迫撃砲はハーフトラックに積載され、発煙弾で煙幕を構成する用途にも活躍しています。

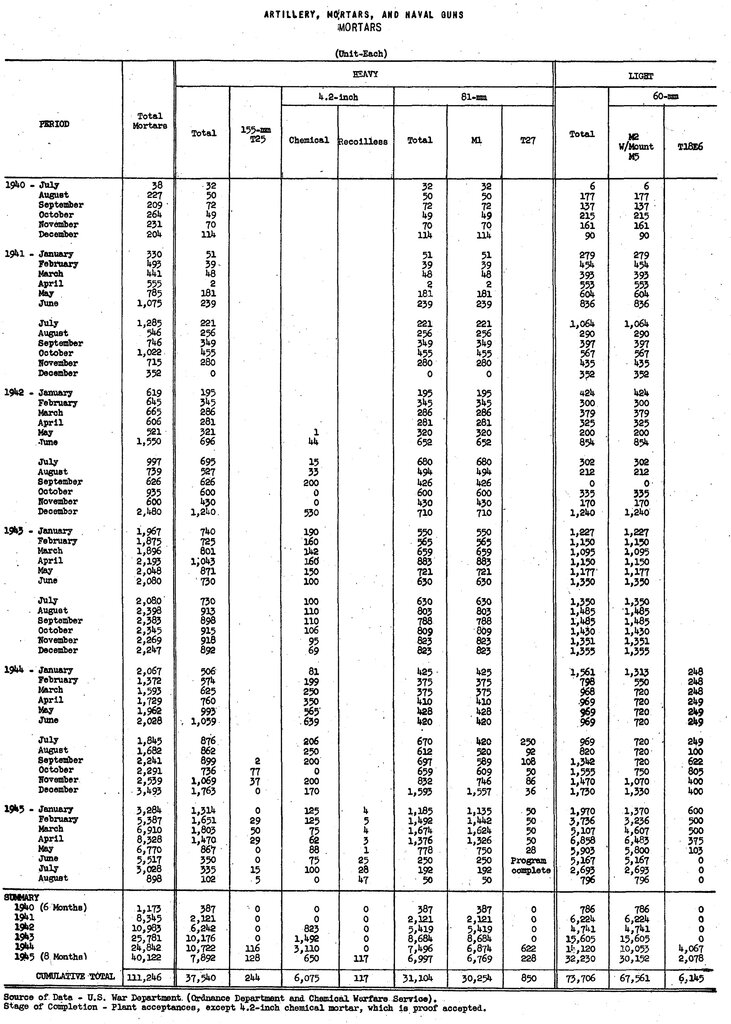

1940年から1945年の第二次世界大戦集結までの60ミリM2迫撃砲と81ミリM1迫撃砲の生産数は、60ミリM2迫撃砲が7万3706門、81ミリM1迫撃砲は3万1104門に達しました。そして、第二次世界大戦後も、両迫撃砲は改良を続けながらも長く運用され、基本的なコンセプトである滑空砲身と尾翼付き砲弾の組み合わせは、現代にいたるまで継承されています。

8.文献リスト

- Capt. Daniel J. Martin. “Modern Trench Mortars : Infantry Weapons with High Trajectory for Close Support”. Army Ordnance, vol.XXI, no.121, July-August 1940, pp.29-32.

- Constance McLaughlin Green, Harry C. Thomson, Peter C. Roots. The Ordnance Department: Planning Munitions for War. Office of the Chief of Military History, Department of the Army, 1955.

- FM 23-85 : Basic Field Manual 60-mm Mortar, M2. War Department, 1942.

- FM 23-90 : Basic Field Manual 81-mm Mortar, M1. War Department, 1943.

- War Production Board. Official Munitions Production of the United States by Months, July 1, 1940-August 31, 1945. Civilian Production Administration, 1947.