呼び名の変遷には、戦間期の歩兵用自動火器をめぐる技術と戦法の変化を反映しています。

第一次世界大戦では、航空機、戦車、毒ガスといった新兵器が投入され、戦争の様相が一変しましたが、歩兵戦闘におけるもっとも大きな課題は、第一線を塹壕と機関銃でいかに守り、いかに破るかでした。その研究は戦間期に引き継がれ、各国において分隊単位への行動と戦法の案出に結実し、第二次世界大戦を迎えたと言われています。

新しい分隊戦法の特徴のひとつが火力向上です。この点は、編成と装備に、各国ともにおおむね似たような、しかし、各国それぞれの特色も出ています。

“Browning Automatic Rifle”の頭文字をとって「BAR」と呼ばれるブローニング自動小銃M1918は、米軍で第一線の歩兵分隊が装備する火器として最初に採用された自動火器です。BARは、未だ軽機関銃“Light Machine Gun”(LMG)の概念が確立する前に、分隊で運用可能な自動火器の採用としてもっとも早い事例であるようです。

のちに1930年代に入り、米軍では、自動装填式の小銃であるM1ライフル(ガーランド“Garand”)を採用し、分隊の小銃兵もすべて自動火器を手にするようになりました。しかし、その後もBARは第二次世界大戦の終結まで、分隊で運用可能な支援火器としての役割を果たしています。

ところで、BARについては、これまで“Browning Machine Rifle”(BMR)という名称がもともとあって、後にBARと呼ばれるようになったという通説がありました。しかし、これは根拠のある説ではありますが、誤謬であるといえます。

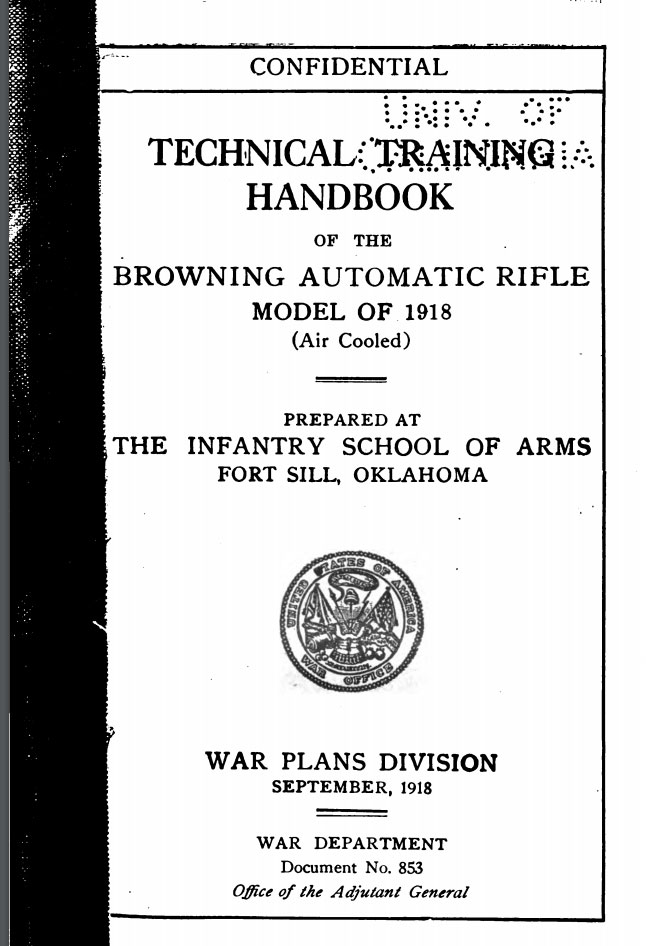

1918年に発行された教範の表紙です。明確に“Browning Automatic Rifle”と記載しているように、もともと米軍における正式な名称はBARでした。

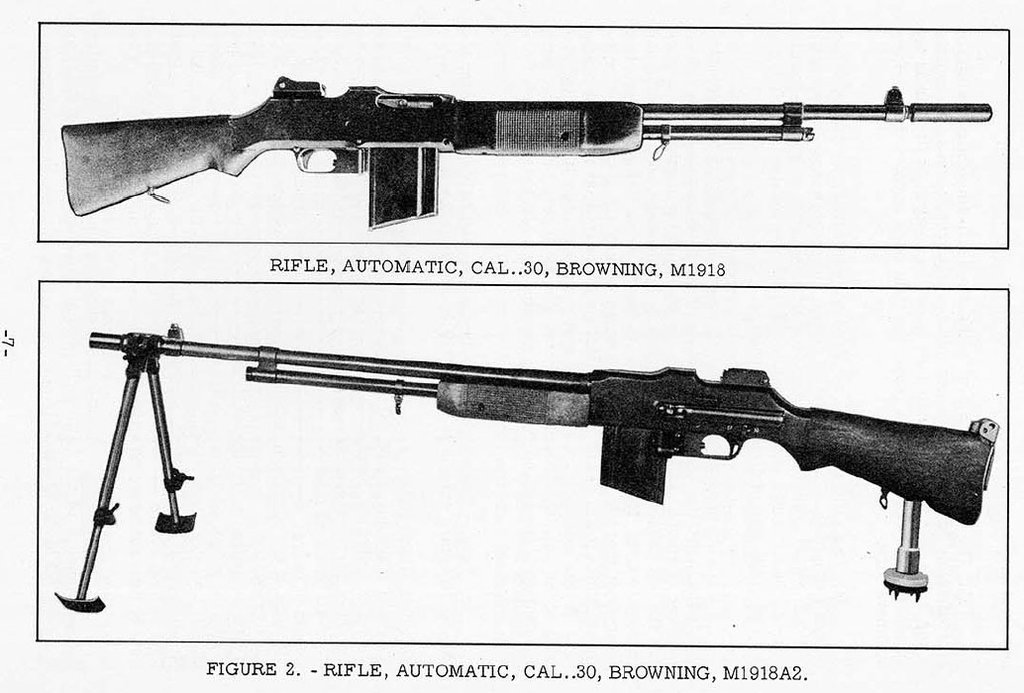

BARをもとに、騎兵用に開発された兵器としてM1922があります。これは、BARに二脚と銃床の支持架を追加したものです。これが米軍における、おそらく唯一のBMRです。

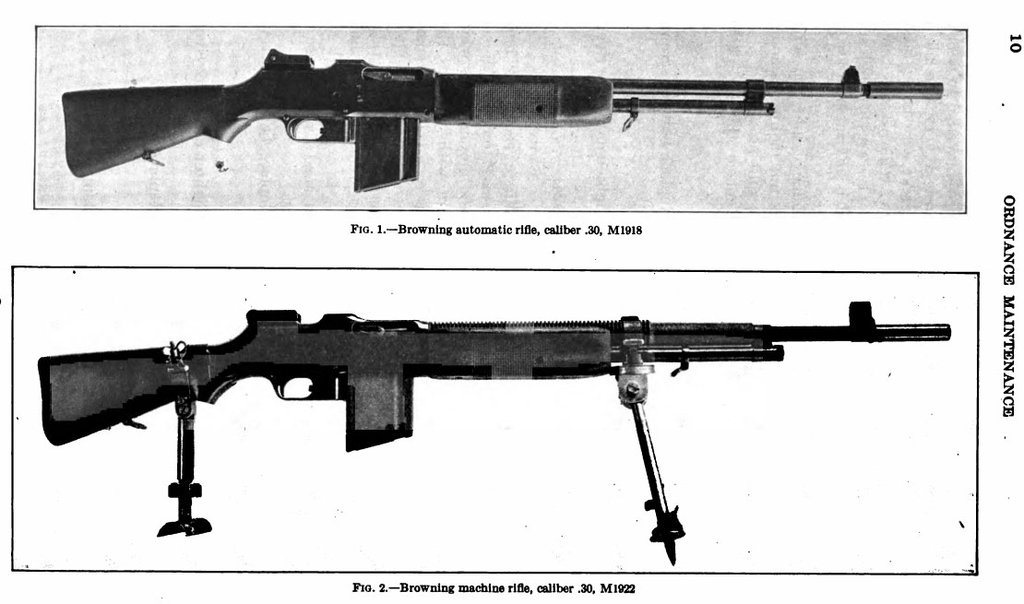

1928年に発行された技術教範に掲載されている歩兵用M1918と騎兵用M1922の紹介です。明確にM1918をBAR(写真上)、M1922をBMR(写真下)と区別していることがわかります。

“初期BMR説”は、おそらく銃身に記された刻印がBMRだったことに由来するのでしょう。これはインターネット上から収集したBARのレシーバの刻印です。左がBMR、右がBARです。おおむね生産台数が10万台に達するまではBMR、それ以降はBARの表記とみて間違いないと思われます。

しかし、すでにみたように、米軍での名称は、採用当初からあくまでもBARです。これは、製造上の名称と兵器としての名称が異なると理解すればよいと思います。

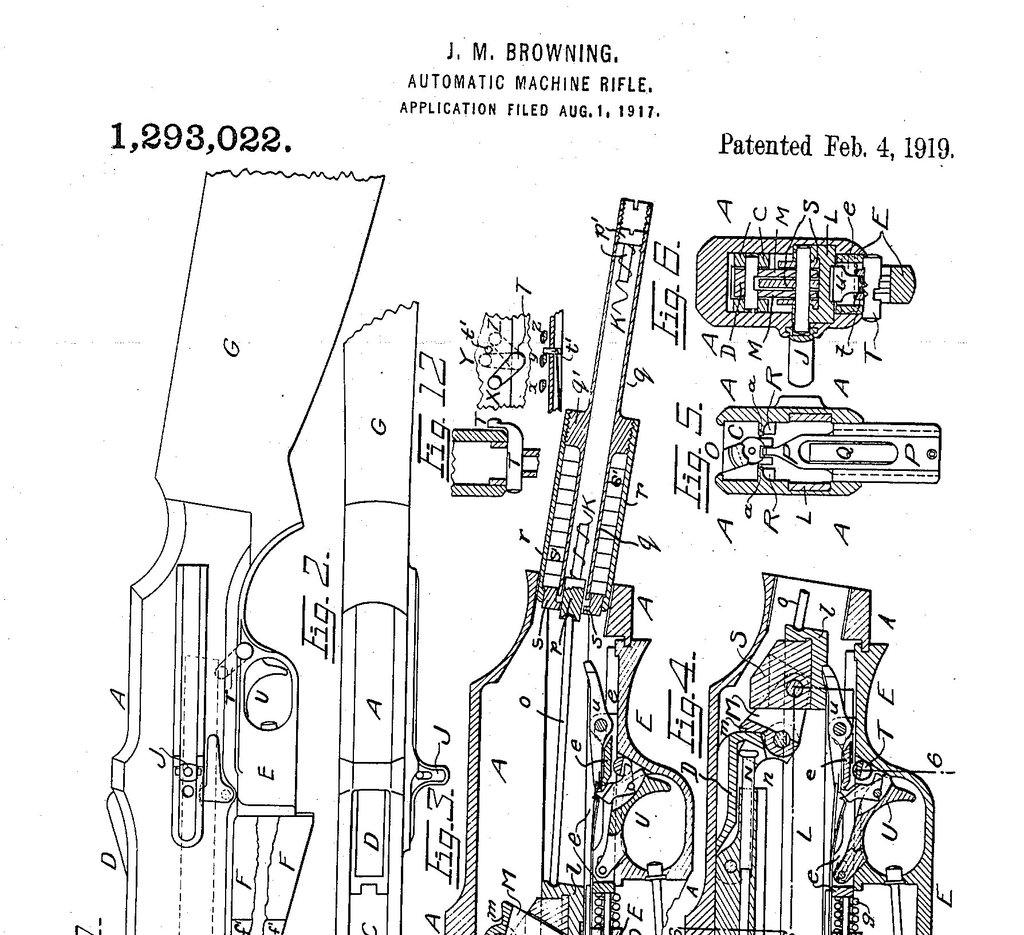

ジョン・ブローニングが1917年に申請し、二年後の1919年に認められた特許です。もともとは“Automatic Machine Rifle”として開発され、特許確定していました。初期の頃の刻印がBMRだったのは、この仕様に由来するのかもしれません(なぜ“BAMR”としなかったのかはわかりませんが)。そして、製造台数が10万台を超える頃に、納入品の刻印も米軍の仕様に合わせたと理解できます。後述するように、米軍における自動火器の定義と矛盾するからです。4年後に採用されたM1922と区別する意味もあったのかもしれません。

米軍におけるBARとBMRの名称の違いは、歩兵戦闘における自動火器の位置づけを反映しています。

1920年に発行された騎兵ジャーナル誌に、自動火器についての区分が解説されています。執筆者はHomer M. Groninger 騎兵少佐です。その解説記事によると、1918年の規定区分では、自動火器として、“Self-loading rifles”、“Automatic rifles”、“Machine rifles”、“Aircraft machine-guns”、“Machine-guns”の5種で区分がされていました。このうち、“Self-loading rifles”は、セミオート式の自動小銃のことです。米軍ではまだ装備していないと断りがあります。“Self-loading rifles”の嚆矢は前述の通りM1ライフルです。

“Automatic rifles”はBARです。そして、後述するように、“Aircraft machine-guns”は主として空冷式の機関銃を、“Machine-guns”は水冷式の機関銃と解してよいと思います。

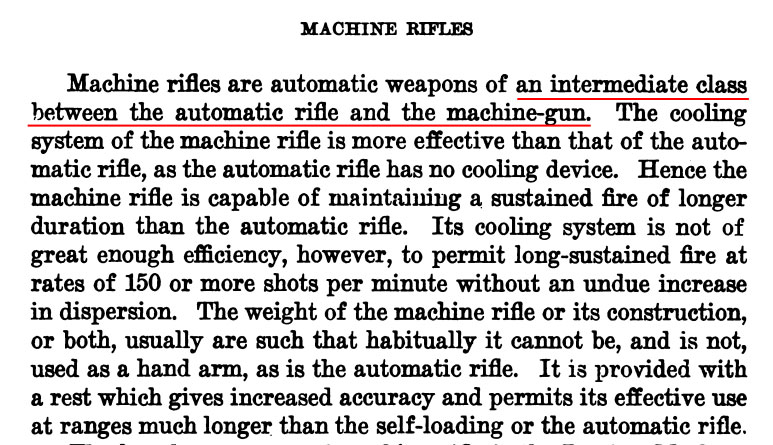

“Machine rifles”について見てみましょう。その定義は、“Automatic rifles”と“Machine-guns”の中間に位置する自動火器であるとしています。機能的には、“Automatic rifles”が有しない冷却性能を有し、一定の持続した――1分間で150発ほどの――射撃が可能な自動火器であるとしています。また、軽量な支持架を有するものであるともしています。これは必然的に銃身の放熱と冷却を空冷式でおこなうことを意味します。実際に具体例として挙げられている兵器は、ルイスやベネット・メルシェM1909の空冷式機関銃です。そして、この記事が書かれた二年後に、米軍として初めての“Machine rifles”であるM1922が騎兵用として採用されています。

ここまでのご紹介でおわかりかと思います。1920年代に米軍において“Machine rifles”と呼ぶ兵器は、後年に“Light Machine Gun”(LMG)と呼ばれるようになった軽機関銃のことを意味しています。

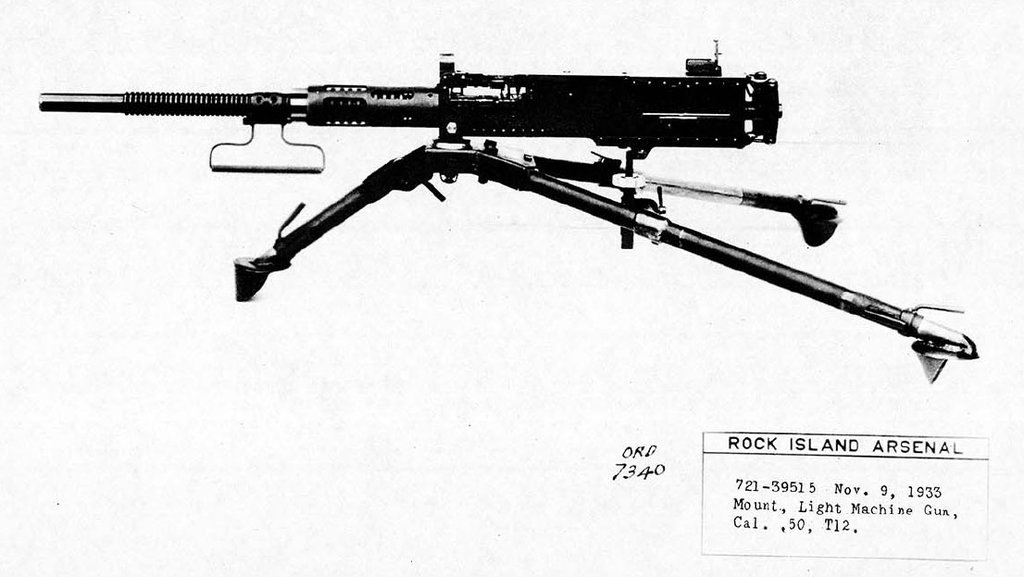

もともと米軍で“Light”の呼称は、水冷式の機関銃に対して空冷式の意味でつかいはじめたと思われます。1933年に兵器部が作成した目録には、航空機搭載用の50口径空冷式機関銃を、仮採用の三脚式銃架で地上用に転用したタイプを“Light Machine Gun”と記載しています。

このLMGの概念が従来の“Machine rifles”を更新するかたちで登場し、ほぼ現代の通念とおなじ軽機関銃として定着した時期は定かではありませんが、おそらく、機関銃を歩兵用、それも車両をつかわない徒歩行軍の携行火器として1930年代に採用してからであろうと思います。

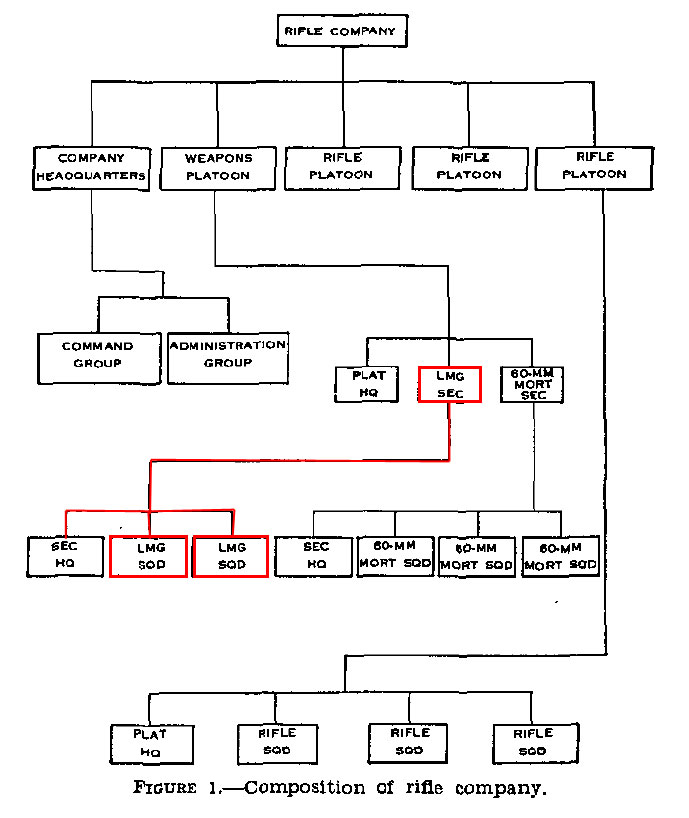

米軍は1930年代に入り歩兵の改編に着手します。火力向上として小銃を自動装填式に更新するとともに、大隊の機関銃(車両輸送の水冷式機関銃)と分隊のBARを補完する役割として、ライフル中隊で徒歩携行可能な軽量の空冷式機関銃を配備します。もともと戦車用に採用された30口径のM1919機関銃を歩兵用に改造し、歩兵中隊の火器小隊(Weapon platoon)に2丁配備することとしました。この機関銃を装備したチームは“Light Machine gun Section”、“Light Machine Gun Squad”と命名されています。おそらく、米軍の編成上にLMGの呼称が登場し、定着したのは、この頃からであると思います。

このようなLMGの概念は、対比としての重機関銃を意味する“Heavy Machine Gun”(HMG)の呼称を生むきっかけになったようです。

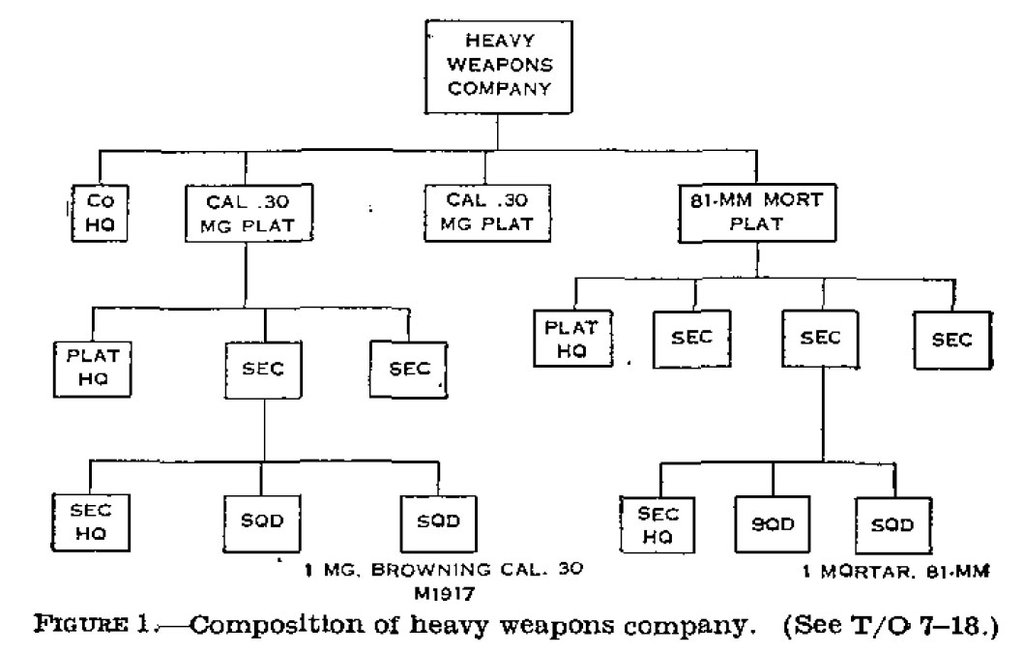

第二次世界大戦中の米軍では、編成上の正式名称として“Heavy Machine Gun”(HMG)はありません(もしかしたらいまもないかもしれません)。歩兵大隊の重火器中隊“Heavy Weapon Company”は、水冷式機関銃を運用する小隊を“Caliber 30 Machine Gun Platoon”としており、HMGの呼称はありません。しかし、1940年代に入ると、教範上では明確にHMG、それもLMGと比較するかたちで名称がつかわれるようになっています。

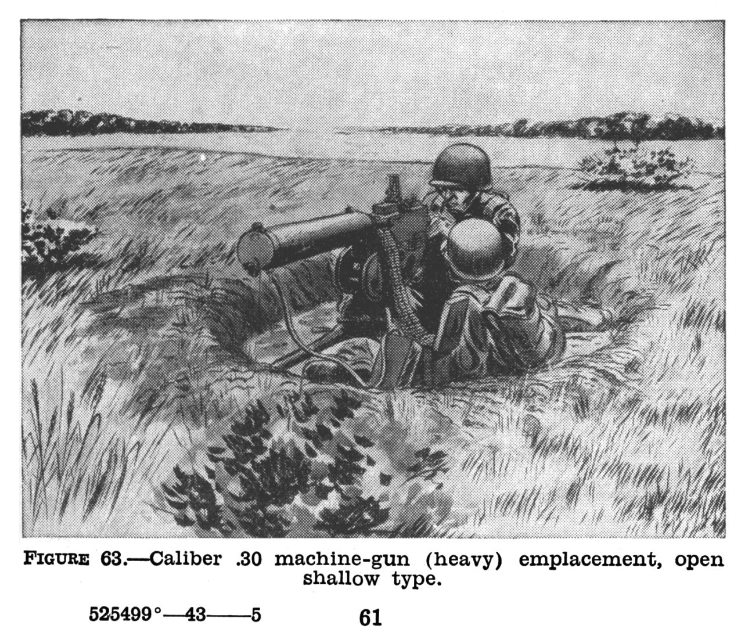

水冷式機関銃の掩体構築について解説した教範のイラストです。括弧で“heavy”と記しています。実際に第二次世界大戦に歩兵として従軍した帰還者も総じて“HMG”と呼称していたそうですから、兵器や編成上の正式な名称としては存在しなくても、慣習として広く了解されていたことは間違いありません。

LMGの採用によって従来の機関銃に軽/重の区分が生まれたのは、もちろん米軍だけではありません。各国の趨勢であり、むしろ米軍はすこし遅かったようです。

日本軍が1914年に採用した歩兵用の空冷式機関銃です。小銃弾と同じ口径の6.5ミリ弾を発射します。この米軍の教範には“HEAVY MACHINE GUN MODEL 3”と記されていますが、日本軍における正式名称は「重」はつかずに三年式機関銃です。日本軍で歩兵の小火器として重機関銃の呼称が生まれたのは、米軍と同じように軽機関銃を採用してからになります。歩兵分隊が装備する自動火器として1925年に十一年式軽機関銃を採用しました。その後、三年式機関銃を改良した九二式を1932年に採用した際に、重機関銃の名称が採用されています。

第一線歩兵の火力を向上するための自動火器の採用と配備は、当時の各国における趨勢でした。空冷式で軽量の徒歩携行できる歩兵用機関銃が軽機関銃(LMG)として登場し、その対比として従来の機関銃が重機関銃(HMG)として区別されるようになったのはその現れといえます。しかし、冒頭で記したように、具体的な編成と装備には各国の特色が出ています。米軍は、いちはやく分隊に自動火器(BAR)を配備しましたが、各国と異なり、最後まで機関銃(LMG)は分隊に配備せず、むしろすべての小銃兵に自動火器を持たせる方針としました。この方針は米国ならではの戦術観であり、圧倒的な勝利に裏付けされた成功例として、戦後の各国歩兵戦術に影響を与えているといえます。