野戦規定を100%理解している人間が描く戦争映画は、原作よりもシリアスでリアルになる。

1998年に公開された映画「THE THIN RED LINE」(邦訳名「シン・レッド・ライン」→Amazon リンク)は、太平洋戦争の激戦地となったガダルカナル島の戦いを描いた作品です。原作は1962年に出版されたジェームズ・ラモン・ジョーンズ(James Ramon Jones)の小説です。原作者のジョーンズ自身がガダルカナル戦の従軍体験者だそうです。

映画は、ガダルカナル島へ向かう船内での様子から始まり、酷暑の慣れないジャングル生活と頑強な敵との戦いのなかでストーリーは進んでいきます。兵士たちの思いも織り交ぜながら構成される映像によって、兵士ひとりひとりの内面を表現している点が秀逸です。

この映画のストーリー上のもうひとつの主軸は、主人公らが所属する部隊の中隊長と、直接の上司である大隊長との間での対立です。

上昇志向が強いものの昇進の機会がなかった現役の大隊長と、移民出身でインテリ(弁護士)の召集された予備役大尉という二人の境遇の違いを背景に、作戦をめぐる齟齬が二人の間に決定的な対立をもたらします。

この作戦をめぐる齟齬は、当然に原作でも重要なストーリーの軸として描かれていますが、どうも映画のほうが軍隊という組織の非条理をより際立たせるかたちで仕上げているように感じられます。それは、ある描写で窺い知ることができます。機関銃と迫撃砲の運用です。

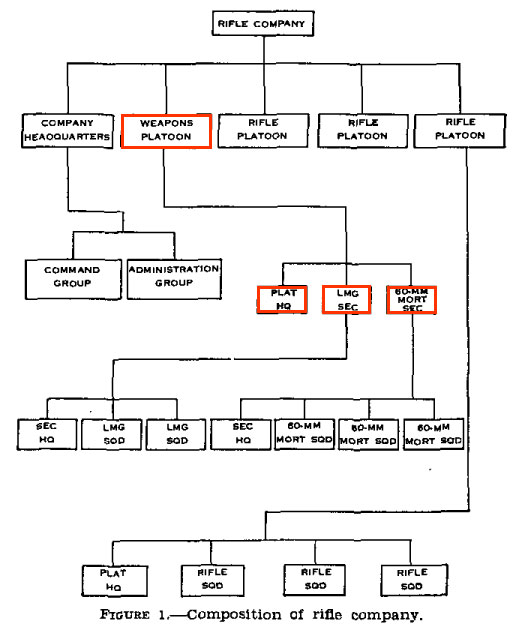

主人公らが所属する歩兵小銃中隊(Infantry Rifle Company)は、本来の編制上では、三つの小銃小隊とともに火器小隊(Weapon platoon)が存在します。火器小隊は、上の組織図に赤枠で示すように軽機関銃と60mm迫撃砲を運用する部署です。小銃隊が敵と交戦する際の近接支援に不可欠の存在です。原作でも主人公ら小銃隊の突撃に随伴しています。

ところが、映画では、全編を通じて機関銃と迫撃砲は登場しません。

そうです。この映画で描かれているのは、中隊から虎の子の火器小隊(機関銃と迫撃砲)が大隊に召し上げられて、小銃隊だけで(上の写真のように日本軍の重機関銃が防備する)敵の火点を攻撃奪取せよという、現場からすればムチャが強要されている、それが主人公らの悲劇と奮闘の背景として描かれているわけです。

概して現役将校の指揮する中隊は主力とされて(温存されて)、召集の予備役将校が指揮する中隊は予備(または捨て駒)として位置づけられるのは、古今東西の軍隊の慣わしです。映画でも原作と違い明示はされないものの、主人公らが所属する中隊は予備中隊としての位置づけです。

そして映画で描かれている作戦行動を理解するのに役立つのが野戦規定です。具体的には、1942年版の歩兵大隊野戦教範に、前線歩兵大隊の防御態勢時には「予備中隊の」機関銃と迫撃砲を大隊主抵抗線に投入できると定めている点です。

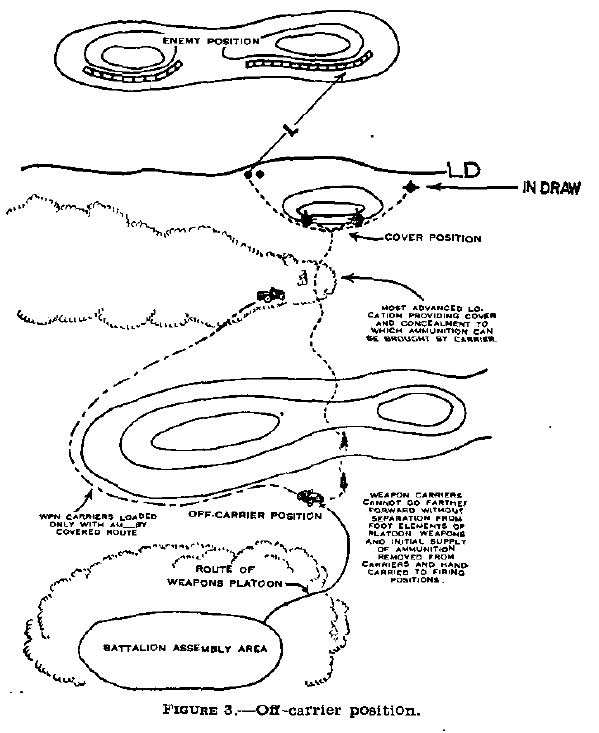

映画の冒頭では、中隊長と一緒に迫撃砲弾を担ぐ兵士が登場します。また、弾薬集積地とおぼしき地点では、60mm迫撃砲弾を荷下げしている様子が見えますが(赤丸で囲った兵士たち)、この風景は小銃中隊野戦教範に示されている敵前における火器小隊の弾薬集積そのものです。

ところが、映画には、迫撃砲も機関銃もいっさい出てきません。それは、大隊が先ほどの防御態勢における予備中隊にかんする規定を根拠に、中隊の機関銃と迫撃砲を召し上げたことを示しているのです。

野戦規定では、予備中隊が作戦に投入される場合には、迫撃砲と機関銃を扱う火器小隊は、本来の所属中隊に戻すとあります。しかし、大隊長が野戦電話で中隊長に対して度々死守云々や退かんと発言しているように、これは単なる指示激励ではなく法的な意味を伴っているのです。いまは防御態勢で主抵抗線を維持してるんだと。だから予備中隊である君らに機関銃と迫撃砲を戻すわけにはいかんのだと。

召集前まで弁護士だった中隊長は、作戦上の必要性と――たとえご都合解釈であっても――野戦規定にもとづく命令の法的な重みを理解しています。それゆえに、大隊長に火器小隊(迫撃砲と機関銃)を返せとは言わず、現有兵力(小銃隊)だけでの作戦遂行は無理で、支援が必要だと繰り返し主張します。

それに対して大隊長が手配するのは連隊野砲(105mm榴弾砲)の支援射撃です。小銃兵の突撃を支援するうえで不可欠である近接支援の機関銃と迫撃砲は、映画の最後まで出てきません。大隊が手放さない(手放せない)からです。

このように、映画「シン・レッド・ライン」では、原作と異なり、機関銃と迫撃砲を登場させないことで、主人公らの境遇をよりシリアスに描いています。これは、劇中では明確に言及はされていないものの、1942年当時の歩兵野戦規定を正確に――むしろラディカルに――踏まえたことによって成立し得る描写です。当時の歩兵野戦規定に精通する人物が映画の脚本や編集を担っていたことがうかがえます。