台湾に拠点があるホビーガンメーカーのSVOBODA(斯沃博達有限公司)が2017年12月に発売した60mm迫撃砲M2は、自分が知る限り、世界で最も出来のよいレプリカです。また、実物と同じ動作を再現できることからも、無可動よりも実物に近いといえる希有な製品です。

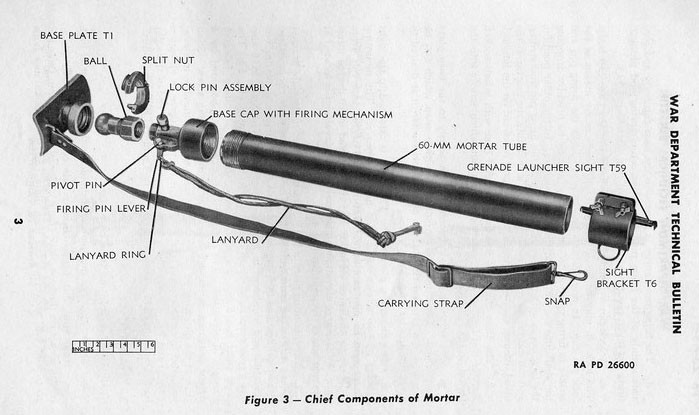

60mm迫撃砲M2は、砲身・脚・床板の3点で構成されます。自分は実物の脚と床板のセットを所有していたため、砲身を探していたものの、不活性化処理された無可動の砲身は出物がなく、海外製のレプリカも納得できるクオリティのものがありませんでした。そこで、2015年頃から自身で作製した図面で砲身のレプリカを製作しようと国内の加工業者に打診していましたが、近年は長めの金属加工が可能な工場の閉鎖が続き、レプリカの製作が進みませんでした。そんななか、SVOBODAが70セット限定で販売した60mm迫撃砲の存在を知り、発売から半年後の2018年夏に台湾からの個人輸入で購入しました。

SVOBODA製の60mm迫撃砲は、本体がオールスチール製で、実物を忠実に再現しています。砲身のサイズと重量は実物とほぼ同寸で、実物の砲架(Mount M5)と組み合わせることが可能です。この写真は、SVOBODA製60mm迫撃砲のレプリカ砲身を実物の砲架に組み合わせた様子です。口径も実物と同じなため、付属の砲弾以外にも、使用済みで廃品として放出されたダミー砲弾も装填が可能です。また、細部についても忠実に再現がされています。

ファイアリングピンが格納されるカップには、1941年にリード社が製造した初期生産型の刻印が再現されています。兵器部のマークと監査の刻印がない以外は実物と遜色がありません。

ファイアリングピンはネジで再現されています。レプリカの砲身でファイアリングピンを再現している製品は稀です。HBOのドラマ「The Pacific」でも、主人公らが担ぐ60mm迫撃砲にはファイアリングピンがなく、ダミーのレプリカであることがわかるシーンがあります。

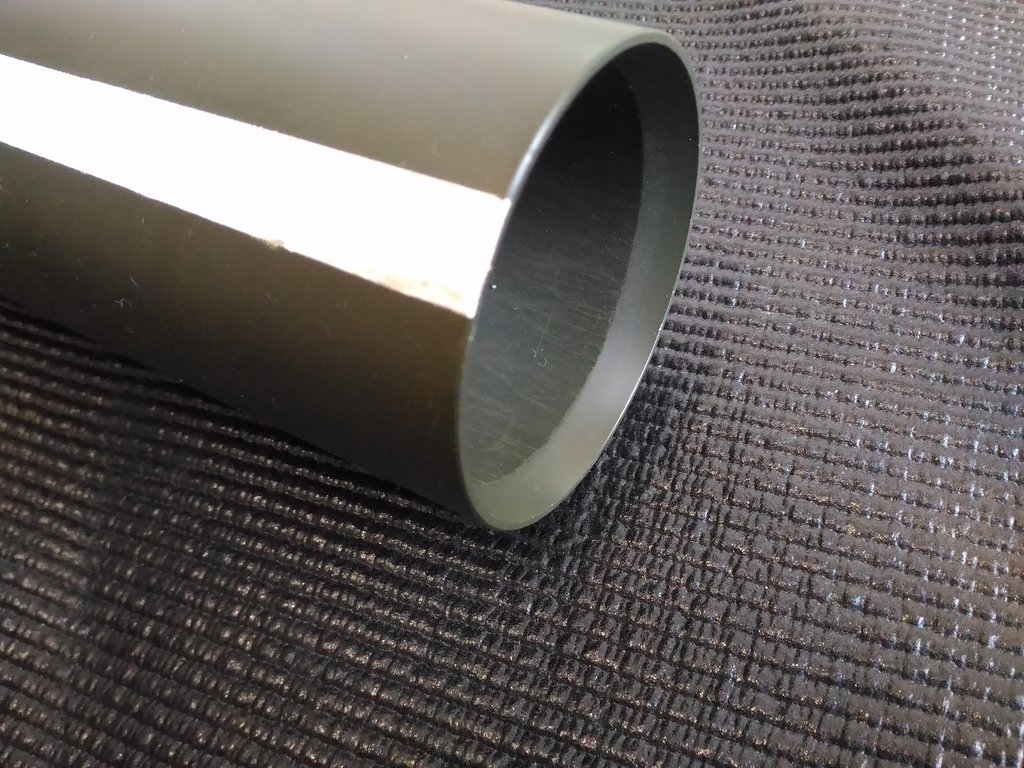

また、海外製のレプリカ砲身は、砲口が切りっぱなしのパイプ状のものが多いのに対して、 SVOBODA製は内側がしっかりと面取りされている点も優れています。砲身内が塗装されているのは錆防止のためでしょう。塗装を剥離して、内側の段差を削って滑らかにすれば、実物を再現できます。

また、砲身側面に白の塗装で再現された砲口照準線とクランプ標準線は、単に塗装を施すだけでなく、実物同様に切削加工で面取りと溝切りによる再現がなされています。

ところで、SVOBODA製の60mm迫撃砲は、プラスチック製の砲弾を飛翔させるガスガンです。この写真にあるように、ダミー砲弾の本体にガスボンベが内蔵されており、充填したCO2を噴射することで飛翔します。日本の空気銃規制のため、通関時にはガスガンとしての機能を除去しますが、砲身は加工不要で輸入が可能です。このため、実物の無可動では必須となる砲身へのインサートやスリット加工といった外観上の欠損をともなうことなく、実物の二脚と床板に組み合わせて迫撃砲を再現することができます。

実物を不活性化処理した無可動では、カップはバレルと溶接固定されています。これは、インサートとスリット加工がされた不活性化バレルを、射撃可能なバレルと交換できないようにするためです。これに対してSVOBODAの製品は実物同様にカップとバレルの離脱が可能です。また、砲身内にインサートはありませんのでダミー砲弾を装填することも可能ですから、実物とほぼ同じ動作が可能です。ここが無可動よりも実物に近いとさえ言える点です。

ところで、本稿のタイトルに括弧書きで「の砲身」と書いたことには理由があります。SVOBODA製の60mm迫撃砲には脚はなく、小型の床板がセットでつきますが、この床板は戦後のM19用に採用されたもの(Base Plate M1)で、M2に付けるのは考証上間違いだからです。この付属の床板はクオリティが非常に高く、実物を忠実に再現しているだけあって、宝の持ち腐れになってしまう点は残念なことです。

このように、SVOBODA製の60mm迫撃砲は、ガスガンとしては国内で使用できませんし、付属の床板も不要となってしまいますが、砲身だけでも高い価値をもった商品であるといえます。

以下ではSVOBODA製のレプリカ砲身を、実物の脚と床板に組み合わせて射撃準備する手順をご紹介します。基本的に実物と同様の手順になります。

SVOBODA製のレプリカ砲身は、実物の砲身と同じように砲口照準線とクランプ標準線が再現されています。この線にあわせて、脚のサドルに砲身を通してクランプします。これで砲身と脚が合体します。

次に、砲口カバー(Cover, M308)のフックをカップの先に通します。

脚がついたままの状態で砲身のカップを床板に載せ、床板の窪みにカップの先(ファイアリングピン挿入口)がくるようにしてラッチで固定します。この状態で砲手が携行するのが、第二次世界大戦当時の再現になります。

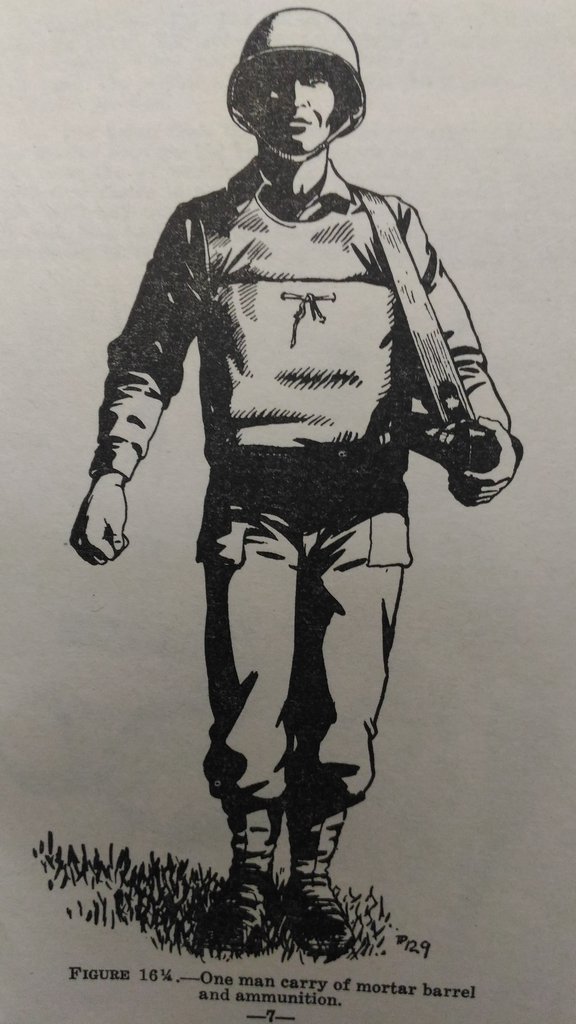

60mm迫撃砲の携行要領は、1940年の野戦教範では、床板を分隊長がバッグ(Bag, Baseplate, M4)に入れて携行することになっていますが、1942年の野戦教範では、砲身・脚・床板の合体状態で助手が一人で携行するように改訂がなされています。砲口カバーはストラップ兼用となっていて、肩掛け携行します。

射撃準備のために設置するときは、目標に対して直線に床板を設置したあとに、脚を開いて砲を立てます。右側についているトラバースバーのクランクを廻して、砲身を通したサドルを中心にあわせたうえで、照準器(Sight, M4)をとりつけて水平をとります。

照準器には水平と仰角をとるための2つの気泡ゲージがついています。最初に水平器で気泡がゲージのなかに入るように、左脚のアジャスターで脚の高さを調節します。

迫撃砲は構造上、脚を任意の位置に置くことができます。脚と床板の位置に応じて脚の傾きが変わり仰角も変化します(仰角が小さい=傾きが浅いと射程は延びる)。60mm迫撃砲M2は標準仰角が62度ですが、射表上の仰角範囲が45~82.75度となっており、最大仰角と最小仰角は同じ脚の位置と傾きで設定することができません。そこで、遠距離射撃の際は45度の最小仰角をとれる位置に傾き気味で脚を設置し、逆に近距離射撃の際は82.75度の最大仰角がとれる位置に直立気味で脚を設置します。

先ほどの写真例では標準仰角62度でエレベーターが中間地点にくるように設置しています。設置の仕方は、照準器の仰角調整つまみで62度に合わせたあとに、仰角器の気泡がゲージのなかに入るように、エレベーターのクランクを廻して脚の高さを調整します。仰角の設定が完了したら、砲口カバーを外して射撃準備に入ります。

SVOBODA製60mm迫撃砲は付属の小型床板をつかうと“farb” になってしまいますが、すばらしいクオリティの砲身だけでも考証的に正しい再現が可能です。それは、1943年5月に米軍が採用したハンドヘルド射法、“One man mortar method”の再現です。

“One man mortar method” は、60mm迫撃砲野戦教範(FM 23-85)に補訂追加された戦法です。一人の兵士が砲身に砲口カバーをつけた状態で砲弾とともに携行し、日本軍の擲弾筒と同じように手で保持して射撃します。専用の照準具はつかわず、目測もしくは簡易な即製器具で仰角の調整をおこないます。

この写真は、フォートベニング歩兵学校で1944年におこなわれた “One man mortar method” の実演写真です。 “One man mortar method” は、射撃の精度が低く、危険性も高いですが、危急時の素早い応射や奇襲的攻撃が可能な射法です。実演写真で仰角を大きくとっているように、太平洋戦域のジャングルにおける近接戦闘で効果の発揮が期待された戦法です。現地では補訂追加版(C2)のコピーを各中隊に10部ずつ配布して教育普及をはかったようです。この配布部数は、米陸軍小銃中隊火器小隊で60mm迫撃砲を扱う隊員数です。

野戦教範での補訂追加に先駆け、本土ではハンドヘルド射法に特化した兵器開発が進められています。それが手動発射機構を追加したカップに従来の砲身と小型の床板、簡易照準器を組み合わせたT18E6です。簡易照準器は小銃擲弾用の流用です。

このT18E6は、1942年11月に発行された技術速報で紹介されています。“One man mortar method”が採用される半年前です。兵器部の資料では、T18E6の試験運用結果が良好だったと評価しており、“One man mortar method” は、T18E6とその後継であるM19の正式配備までの過渡期において、すでに前線で運用されているM2をつかってハンドヘルド射法を普及させることを目的に採用された速成戦法と思われます。

1943年中盤以降の太平洋戦域の再現であれば、 SVOBODA製60mm迫撃砲をつかった “One man mortar method” が可能でしょう。